相面属于道教吗(相面属于什么学科)

1、相面属于道教吗?

面部,又称面部和面部,是观察中国古代个人外表特征,推测其命运、个性、健康等信息的传统技能。由于道教注重阴阳五行和天人合一,面部艺术也在一定程度上渗透到道教中。

相面的历史可以追溯到先秦时期,但真正的体系是在汉代形成的。相面术吸收了道教的阴阳五行理论,认为人的面部特征与内脏、气血运行等因素密切相关。道教的三人才理论也对相面术产生了影响,认为天、地、人是相互联系的,人的脸可以反映天地的变化。

在道教中,相面术被认为是预测好运和坏运气的辅助手段。道士可以通过观察人们的脸来推测他们过去、现在和未来的命运,并根据相法给出相应的建议和指导。

然而,面部艺术并不是道教的主流,道教更注重内部修复和理解。面部艺术只是一种辅助手段,不能完全取代个人自己的努力和实践。道教经典《道德经》也警告人们,真正的道德修养应该注重内在的修养和道德的提高,而不是沉迷于对外表的判断。

2、相面属于什么学科?

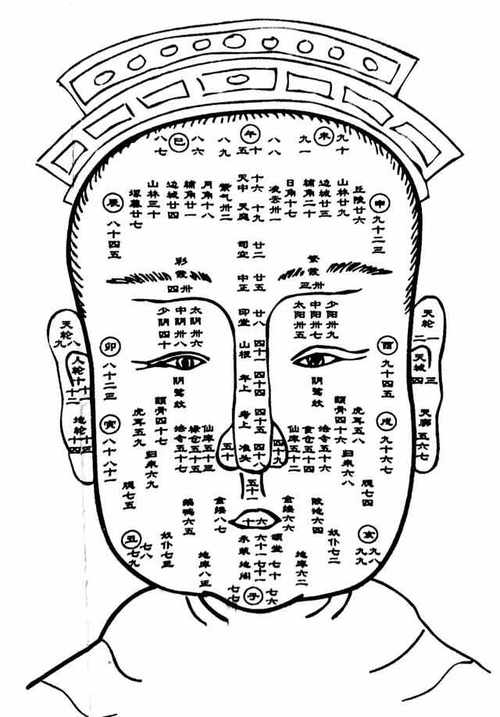

相面属于相术的范畴。相术是中国传统文化中的一种方术。它主要通过观察人们的面部特征、骨骼和肤色来猜测他们的性格、命运和健康。

相术起源很早。据说春秋战国时期有相面记载。经过长期发展,形成了各种流派,如面相学、骨相学、气色学等。其中,面相学是相术的主要分支,它根据面部各个部位的形状、线条和颜色来判断人的好坏。

相术曾古代社会流行过一段时间,被认为是一种预测未来、避免邪恶的方法。随着科学的进步和人们理性思维的增强,相术逐渐被认为是一种缺乏科学基础的迷信活动。

现代科学认为,人的性格、命运和健康状况是遗传、环境、教育等因素共同作用的结果,不能仅仅通过外表来准确判断。因此,相术作为一种传统的方术,其科学性质值得怀疑。

然而,相术在一定程度上也反映了中国传统文化中重视人际交往和观察他人心理的特点。在现代社会,相术可以作为娱乐活动或交流工具,但不能作为判断人际关系或命运的依据。

3、相面属于什么学?

相面学,又称人相学,是一门以人的面容、骨骼、肤色等外在特征来推断人格、命运和健康的知识。它属于相学的范畴,古代广泛传播和应用。

相学起源于春秋战国时期。据《史记》记载,孔子对颜回的外貌进行了分析,可见其历史悠久。到了汉代,相学开始蓬勃发展,出现了一批专门从事相遇的相士,逐渐形成了相对完整的理论体系。

相面学与传统医学密切相关,认为人的面部特征可以反映其身体的内在健康状况。例如,那些认为宽额骨的人是正直的,很容易运气好;鼻子高的人事业顺利,财富繁荣;明亮的眼睛,聪明的神,光明的未来。相面学也与道教思想有关,认为面部特征与天地五种元素相对应,可以窥探人们的命运。

然而,相面学作为一种传统文化,具有一定的局限性和争议性。一方面,不同的相面学派往往对面部特征有不同的解释,甚至是矛盾的。另一方面,相面学缺乏科学依据,无法完全准确地预测人的性格和命运。

因此,相面学只能作为一种参考和辅助手段,不能完全依靠它来判断一个人的优缺点。在现代社会,相面学更多地应用于娱乐和交流,作为一种有趣的理解和解释他人的方式。

4、相面属于周易吗?

争论是否属于周易有着悠久的历史。

《周易》是中国传统文化的重要经典,是中国古代思想、文化和哲学的源泉之一。其核心思想是阴阳五行,认为宇宙中的一切都由阴阳五行组成,具有变化发展、平衡对立等规律。

相面,又称 physiognomy,这是一种通过观察人们的面部特征来判断他们的性格、命运和命运的方法。它起源于古代,在世界各地流传。面对面的老师认为,人们的面部特征是由内部因素(如性格、健康)和外部因素(如环境和经验)共同塑造的。通过分析这些特征,我们可以推断出人们的命运和性格。

有些人认为脸与周易有着密切的联系,因为它们都是基于阴阳平衡的思想。周易中提到的阴阳五行也体现在面部科学上,如圆脸属于阳,棱角分明的属于阴;眉毛和眼睛漂亮的属于木头,鼻梁高的属于金子;嘴唇厚的属于土壤,耳垂大的属于水等。

也有人认为面对面是一种迷信,没有科学依据。他们指出,人的面部特征是由遗传、生活习惯和环境因素等因素综合影响的,一个人的性格和命运不能仅仅通过面部来准确判断。

事实上,面对面与周易的关系是一个复杂的问题,目前还没有最终结论。有些人认为两者有联系,有些人认为两者无关,有些人认为两者之间有一定程度的联系,但这种联系尚未得到科学的验证。

无论相遇与周易的关系如何,它作为一种古老的文化现象,流传了数千年,体现了古人的智慧和经验。在看待相遇时,我们不仅要尊重传统文化,还要保持科学的态度,避免盲目迷信。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气